|

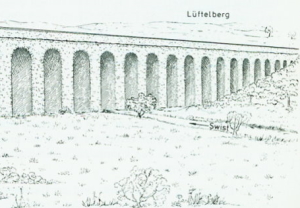

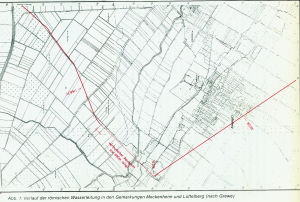

In den germanischen Provinzen brauchten sich die Römer meistens keine Sorge um ausreichende Versorgung mit Trinkwasser zu machen, so zunächst auch nicht in Köln. Da die wachsende römische Stadtbevölkerung aber hohe Ansprüche an die Güte des Trinkwassers stellte, war eine zusätzliche Versorgung mit frischem Quellwasser aus der Eifel erforderlich. Obwohl die römischen Wasserbauingenieure für ihre Fertigkeiten berühmt waren, stellte die Eifelwasserleitung nach Köln eine große Herausforderung dar. Für die als Gefälleleitung zu bauende Strecke war das Vorgebirge ein schwieriges Hindernis. Dieses Problem spiegelt sich in der Trassenführung der über 100 km langen Leitung wieder. Nahe beim heutigen Ort Lüftelberg waren die Erbauer gezwungen, einen mehr als ein Kilometer langen Aquädukt mit einer Maximalhöhe von über 10 Metern über das Swisttal zu errichten. Der Aquädukt bestand aus etwa 300 Bögen mit etwa 3,85 m Abstand. Nach Überquerung der Swist machte die Leitung einen scharfen Knick und verlief weiter nach Nordost. Die Eifelwasserleitung hatte eine geschätzte Transportkapazität von 20000 m3/Tag. |

|

|

Heute ist von

Wasserleitung und Aquädukt im Bereich von Lüftelberg oberirdisch nichts erhalten. Das am Ortsrand von Lüftelberg befindliche Bogenelement ist eine Rekonstruktion, die auch nicht am ursprünglichen Ort des Aquädukts aufgestellt worden ist. Im Mittelalter diente dieses, wie auch andere verfallene römische Bauwerke als Steinbruch für den Bau von Kirchen, Burgen und Stadtbefestigungen. Die Kalksinterschicht, die sich nach langer Nutzung am Boden der Leitung gebildet hatte, war begehrtes Material für Säulen und Grabsteine, so auch für den ursprünglichen Grabstein der heiligen Lüfthildis in Lüftelberg. |

Quelle der Abbildungen: W. Piepers, W.-D. Penning, H. Doepgen, H. Herzog, U. Mildner (1993): Meckenheim Band 3, Studien zur Geschichte und Kunstgeschichte Lüftelbergs.

Weitere Informationen zur römischen Eifelwasserleitung: http://friedhelm-becker.de/html/karte_romerkanal.html